- Accueil

- S'inspirer

- Une culture de la donnée naturaliste à La Roche-sur-Yon

Une culture de la donnée naturaliste à La Roche-sur-Yon

Capitales Françaises de la Biodiversité 2025 - Lauréat des villes moyennes (20 001 à 100 000 hab.)

Organisme / institution en charge de la mise en œuvre : Agglomération de La Roche-sur-Yon

Services de la collectivité associés : Direction Pôle et Équipements et espaces publics

Budget : /

Partenaires financiers : /

Partenaires techniques : Associations naturalistes locales, établissements scolaires, Office français de la biodiversité / Muséum national d'histoire naturelle

Date de début : 01/03/2014

Date de fin : /

Objectifs :

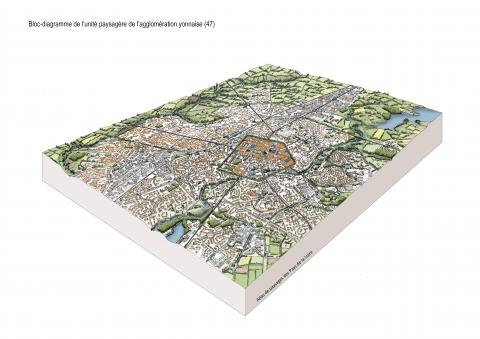

La ville de La Roche-sur-Yon porte en elle une histoire rurale forte. La ville à la campagne, la cave de la campagne qui migre dans les caves des immeubles, la ville aux sept vallées, le schéma de la vallée de l’Yon, ces thématiques sont prégnantes dans toutes les politiques développées depuis les années 1970. Sa genèse, qui ne date que de la volonté napoléonienne d’avoir une ville au centre du département à partir d’un tout petit bourg, y est aussi pour quelque chose.

Il en découle une culture rurale et paysagère forte qui se décline dans la politique de la ville et dans ses choix d’aménagement.

Au sein de la direction Nature et Climat, les projets portés par la collectivité sur les sujets de la biodiversité sont animés par un binôme qui partage et approfondit leur culture du vivant. Un paysagiste concepteur sensible aux nouvelles technologies de l'information et à la géomatique et un écologue naturaliste permettent d’aborder les projets en prenant en compte la culture de la nature afin d’affiner la compréhension du paysage et de l'écologie des milieux associés.

Ce savoir est en perpétuelle amélioration : il reste tant de connaissances à acquérir. D’ores et déjà, le fonctionnement de l’écocomplexe bocager mérite un partage au plus grand nombre, en interne et en externe.

Mesures mises en œuvre :

L’intégration de cette culture se fait par l’acquisition permanente de la connaissance de l'écologie du paysage yonnais. Elle se traduit notamment par une structuration et une capitalisation de l'information spatiale : de l’occupation du sol aux espèces sensibles, de la modélisation à la vulgarisation. Les "réflexes" et autres processus internes témoignent d'une forme de culture de la donnée numérique et naturaliste au service de la politique publique "biodiversité" et de toutes celles qui l'interfacent. Cette culture de la donnée naturaliste peut être structurée en quatre temps à l’échelle du projet.

- L’acquisition : pour agir, il faut connaitre

Pour cela, le binôme d’ingénieurs capitalise les données d’occupations du sol. Depuis 2015, les 550 zones humides, les 450 mares, les 750 km de haies, les 450 ha de boisements, les 500 ha exploités par la régie espaces verts, les 30 000 arbres et les 1 000 ha de prairies ont été inventoriés, cartographiés et caractérisés. Cette connaissance a été acquise en régie, grâce à de multiples partenariats associatifs ou pédagogiques. L’Atlas de la biodiversité communale vient consolider l’approche habitat par une "lecture espèces" complémentaire.

- Le traitement : pour agir, il faut comprendre

Les données "habitat" ci-dessus ont été compilées et ont permis une modélisation des continuités écologiques, en simplifiant la complexité du vivant. L’utilisation de QGIS et Graphab a permis d’établir les chemins de moindre coût du territoire, liant les différents habitats de référence et les éléments liants ou fragmentants. Cette modélisation a donc abouti à une cartographie informelle des continuités écologiques.

- Les usages : pour agir, il faut une aide à la décision

La modélisation du territoire (maille 250*250 m) permet de mettre en exergue les secteurs de tension au regard des enjeux biologiques, ou les zones de confortement des réservoirs ou les zones de vulnérabilité/sensibilité, les zones de projet de renaturation. Cette modélisation prend tout son sens quand elle est couplée à des analyses diachroniques : huit millésimes de photos aériennes permettent de remonter le temps sur près de 70 ans et ainsi comprendre notre héritage et apprécier la pertinence des projets d’aménagement du territoire.

- La vulgarisation : pour agir, il faut être compris et expliquer

La culture du vivant n’est pas une culture intégrée socialement, elle doit être vulgarisée : porter à connaissance pour les collègues, parcours d’éducation à la nature pour le grand public.

Résultats / impact pour la biodiversité :

Les 10 années de pratique professionnelle reposent sur une culture de la data "nature", les habitats et espèces d'une ville à la campagne.

Le territoire communal modélisé couplé aux résultats de l’Atlas de la biodiversité permet d’avoir une connaissance fine des enjeux biologiques : fonctionnalité de la sous-trame bocagère, continuité des milieux humides...

La collectivité dispose de nombreux outils pour porter ou accompagner les pilotes de projets grâce à la connaissance acquise et la culture "paysagère".

Cette approche professionnelle et sociale essaime à l'échelle de l'agglomération. La mutualisation des services et le titre de Capitale française de la Biodiversité en 2021 amènent les services à décliner les mêmes pratiques professionnelles à l'échelle de la communauté d'agglomération à travers notamment l'Atlas de la biodiversité intercommunale et le dispositif Territoire engagé pour la nature.

Une des actions communautaires est l’aboutissement du travail réalisé depuis plusieurs années : la réalisation d’un websig. En moissonnant les données précédemment illustrées ainsi que les enjeux d’urbanisme de planification, les services et concessionnaires disposeront – à l’image des interfaces de déclaration de travaux / déclaration d'intention de commencement de travaux – d’une couche d’alerte des enjeux biologiques pour aider à la décision et ainsi "cultiver" la connaissance et acculturer tout un chacun.

Crédit photo : Atlas des Paysages ; Directions régionales, de l'environnement, de l'aménagement et du logement Pays de la Loire

Coordonnées

La Roche-sur-Yon

Liens utiles

Contact

Raphaël Bedhomme, chef de projet paysage et biodiversité

raphael.bedhomme@larochesuryon.fr